超音波診断装置の購入・売却・処分を成功させるための実践ガイド

更新日:2025年09月24日

クリニックの新規開業や医療機器の更新、閉院に伴う資産整理など、医療機関の経営において超音波診断装置の導入や処分は重要な経営判断の一つです。

新品の導入には多額の設備投資が必要となる一方、不要になった装置の処分には法規制の遵守が求められ、その手続きは煩雑を極めます。しかし、適切な知識と戦略を持つことで、これらの課題は解決可能です。

特に中古の超音波診断装置市場を戦略的に活用することは、コストの最適化と資産価値の最大化を実現する上で極めて有効な選択肢となります。

本稿では、超音波診断装置の購入、売却、そして処分に至るまでの一連のプロセスを網羅的に解説します。

この記事でわかること:

- 超音波診断装置の中古市場の最新動向と将来性

- 新品・中古・リース導入における戦略的なコスト比較と選定基準

- 薬機法・廃棄物処理法を遵守した、安全かつ法的な処分・売却の実務

- 査定額を最大化するための準備と、信頼できる買取業者の選定方法

単なる超音波診断装置の導入・処分に留まらず、医療機関の資産価値を最適化し、持続可能な経営基盤を構築するための重要な指針が得られます。

実践前に押さえておきたい超音波診断装置のニーズと中古市場

超音波診断装置の導入や売却を検討する上で、その背景にある市場の動向やニーズの変化を理解することは、極めて重要です。

日本の高齢化、慢性疾患の増加、そして医療技術の進歩は、超音波診断装置に対する需要を構造的に高めています 。特に近年では、AI技術を活用した診断支援機能の搭載や、より小型で携帯性に優れたポータブル装置の登場が市場の成長を牽引しています。

従来の大規模病院だけでなく、クリニックや在宅医療の現場においても超音波検査の活用が急速に拡大しています。このセクションでは、こうしたマクロな視点から、超音波診断装置を取り巻く環境を分析します。

医療機関における医療機器ニーズの変化

医療機関における医療機器へのニーズは、社会構造の変化と技術革新によって大きく変容しています。最も大きな要因は、日本の急速な高齢化です。厚生労働省の予測では、2025年には75歳以上の人口が2,000万人を超えるとされており、これに伴い医療の提供場所が病院内から患者の生活空間、すなわち在宅へとシフトしています 。

この「在宅医療」へのシフトは、医療機器のあり方を根本から変えました。厚生労働省が実施した調査では、在宅医療の現場から、診断用X線装置や超音波画像診断装置の「小型化・軽量化/ポータブル化」を求める声が多数寄せられています 。さらに、デジタル化の波は医療機器にも及んでいます。AIを活用して診断精度を高めるソフトウェアや、ソフトウェアそのものが医療機器として機能する「プログラム医療機器(SaMD)」への期待が高まっています 。

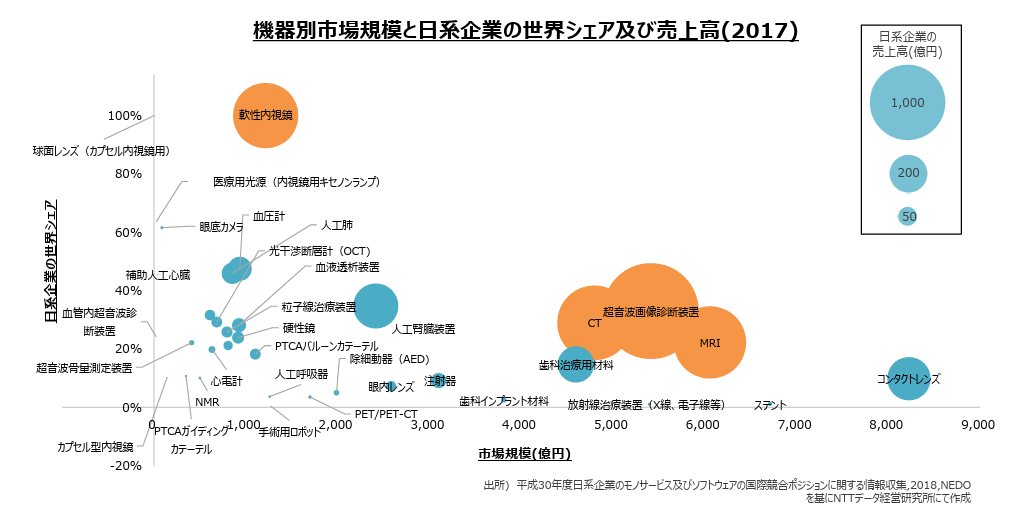

中古市場の規模と流通の傾向

医療機器、特に技術革新のスピードが速い超音波診断装置のような画像診断機器は、中古市場での流通が活発です。日本の医療機器市場全体は約2.8兆円規模で、画像診断機器はその22%を占め、高い更新頻度が中古市場の供給を支えています 。

世界的に見ても、中古医療機器市場は拡大傾向にあります。2022年の世界市場規模は119億8,000万米ドルと推定されており、今後も安定した成長が見込まれています 。

また、近年では中古医療機器の品質や安全性に対する意識も高まっています。厚生労働省は令和4年(2022年)に中古医療機器の販売等に関する通知を発出し、製造販売業者への事前通知義務など、安全な流通を確保するためのルールを明確化しました 。

コロナ禍以降の需要増とポータブル機器の台頭

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックは、超音波診断装置、特にポータブル機器の需要を劇的に押し上げる契機となりました。感染拡大防止の観点から、患者の移動を最小限に抑える必要性が高まり、ベッドサイドで迅速に肺や心臓の状態を評価できるポータブル超音波装置が、院内感染対策の重要なツールとして再評価されたのです 。

この需要増は、ポータブル超音波装置市場の成長を加速させました。市場調査によれば、小型・ポータブル超音波装置セグメントは、今後市場を独占すると予測されています 。この成長を支えているのは、救急医療、麻酔科、集中治療といった、迅速な現場診断が求められる領域での活用拡大です。技術革新により、ポータブル機器の画質や機能は飛躍的に向上しており、従来の据置型に遜色ないレベルの診断が可能になりつつあります。この結果、新品市場で高性能なポータブル機器が次々と登場し、それに伴い、少し前の世代でありながらも十分に高性能なモデルが中古市場に流入するという好循環が生まれています。

●「ポケットエコー」「ポータブルエコー」とは?

- ポータブルエコー(Portable Echo): 一般的に、ノートパソコン程度の大きさや、小型のカートに搭載された移動可能な装置を指します。従来の大型据置型装置と比較して大幅に小型・軽量化されており、院内の病棟間移動や、訪問診療の際に車で運搬する用途に適しています。

- ポケットエコー(Pocket Echo): さらに小型化を推し進め、プローブ(探触子)をスマートフォンやタブレット端末に接続して使用するタイプの装置です。白衣のポケットに入れて持ち運べるほどの携帯性を実現しており、訪問診療や救急現場、災害医療など、移動性と即応性が最優先される場面で絶大な効果を発揮します 。

より詳しいポータブルエコーの情報については、こちらのコラムもご参照ください。

「【コロナ治療でも活躍】今注目のポータブルエコーのおすすめは?」

超音波診断装置の中古購入時に必要な実践的判断材料

中古の超音波診断装置の導入は、初期投資を大幅に抑制できるだけでなく、必要な機器を迅速に確保できる、環境負荷を低減できるなど、多くのメリットを提供します。

しかし、そのメリットを最大限に享受するためには、価格だけでなく、品質、保証、保守体制、そして販売業者の信頼性といった多角的な視点からの慎重な判断が不可欠です。

このセクションでは、医療機関が中古の超音波診断装置を導入する際に検討すべき、実践的な判断材料を段階的に解説します。コスト比較から装置の選定基準、そして品質を見極めるための具体的な確認ポイントまで、安心して導入判断を下すための実務的な知識を提供します。

また、超音波診断装置の最新技術動向に関心のある方は、こちらのコラムも併せてご覧ください。

「【超音波診断装置の注目動向】最新AI技術が超音波検査の課題を克服」

新品・中古・リースのコスト比較と導入戦略

超音波診断装置を導入する際には、「新品購入」「中古購入」「リース契約」という3つの主要な選択肢があります。それぞれにコスト構造やメリット・デメリットが異なるため、自院の経営戦略、財務状況、そして将来の展望に合わせて最適な方法を選択することが重要です。

以下に、3つの選択肢を多角的に比較した一覧表を示します。

| 比較項目 | 新品購入 | 中古購入 | リース契約 |

|---|---|---|---|

| 価格相場 | 約250万〜600万円(機種・診療科により変動) | 約80万〜180万円(状態・年式・機能により変動) | 月額3万〜10万円程度(契約期間・機種による) |

| 初期費用 | 高額(全額一括または分割) | 中程度(現金・ローン・補助金活用も可) | 低額(初期費用ほぼ不要) |

| 保証・保守 | メーカー保証あり(1〜5年)+保守契約可能 | 業者保証あり(3〜12ヶ月)+保守契約は要確認 | 保守契約は利用者負担が一般的 |

| 導入スピード | メーカー納期により数週間〜数ヶ月 | 即納可能な在庫品あり | 契約後すぐに利用開始可能 |

| 資産計上 | 固定資産として計上(減価償却対象) | 固定資産として計上(耐用年数に注意) | 資産計上不要(経費処理可能) |

| 技術更新対応 | 最新機能搭載モデルを選択可能 | 一世代前の機能が中心 | 契約更新時に最新機種へ切替可能 |

どの選択肢が最適かは、単一の正解があるわけではありません。自院の診療内容、患者数、財務計画、そして将来的な技術更新の意向などを総合的に勘案し、戦略的な意思決定を行うことが求められます。

装置の選定基準(診療科・使用頻度・保守体制)

導入方法を決定したら、次に具体的な装置の選定に移ります。自院に最適な一台を選ぶためには、「診療科の特性」「使用頻度」「導入後の保守体制」という3つの判断軸を明確にすることが不可欠です。

装置のタイプは、大きく「据置型」「ポータブル型」「ポケット型」に分類されます。

特に使用頻度が高い診療科では、装置の耐久性と保守契約の有無が極めて重要な要素となります。

以下に、主な診療科別の装置選定基準の目安を示します。

| 診療科 | 推奨装置タイプ | 使用頻度 | 必要機能・特徴 | 保守体制の重要度 |

|---|---|---|---|---|

| 内科 | 据置型または高性能ポータブル型 | 高 | 腹部・心臓・血管対応、複数プローブ対応 | 高(頻繁使用・故障リスク) |

| 整形外科 | ポータブル型 | 中 | 筋・関節・軟部組織の描出、リニアプローブ | 中(外来中心) |

| 産婦人科 | 高画質据置型 | 高 | 経膣・胎児計測・3D/4D対応 | 高(診断精度重視) |

| 泌尿器科 | コンパクト据置型 | 中 | 膀胱・前立腺・残尿測定 | 中(検査時間短め) |

| 循環器科 | 高性能据置型 | 高 | 心エコー・ドプラ・Mモード | 高(定期検査・精密診断) |

| 在宅・訪問診療 | ポケット型 | 低〜中 | 携帯性・バッテリー駆動・簡易操作 | 低〜中(故障時は代替機で対応) |

中古医療機器の品質・保証・メンテナンスの確認ポイント

中古の超音波診断装置を導入する上で、最も注意すべき点が「品質・保証・メンテナンス」の確認です。価格の安さだけに目を奪われると、法規制を遵守していない「不正流通品」を掴んでしまうリスクがあります。

●法的遵守の根幹:薬機法とメーカーへの通知義務

全ての医療機器は、その品質、有効性、安全性を確保するために「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(通称:薬機法)によって厳しく規制されています 。中古医療機器の流通においてもこの法律は当然適用され、特に重要なのが薬機法施行規則第170条に定められた「製造販売業者への通知義務」です 。

中古の高度管理医療機器等を販売・貸与しようとする業者は、事前にその機器の製造販売業者(メーカー)に通知しなければいけません。通知を受けたメーカーは、その機器の品質や安全性を確保するために必要な点検や修理、部品交換などを指示する権利を持ちます。この正規の手続きを経ていない機器は「不正流通品」と見なされ、以下のような深刻なリスクを伴います。

安心して導入判断を下すために、以下の項目を網羅的に確認してください。

| チェック項目 | 内容 | 確認方法・注意点 |

|---|---|---|

| 製造年・使用時間 | 機器の経年劣化や稼働時間の把握 | 使用履歴の開示・稼働時間表示の有無を求める。 |

| メーカー点検の有無 | 品質確保のための整備・検査 | 点検記録・整備報告書の提出を依頼し、内容を確認する。 |

| 保証期間と範囲 | 故障時の対応・部品交換の可否 | 保証書の有無、保証対象となる部品や故障内容を具体的に確認する。 |

| 保守契約の可否 | 導入後の定期点検・修理体制 | メーカーまたは信頼できる専門業者との保守契約が可能かを確認する。 |

| 法令遵守状況 | 厚労省通知に基づく販売手続き | 製造販売業者への通知履歴の提示を求め、正規ルート品であることを確認する。 |

| 販売業者の許可証 | 高度管理医療機器等販売業の認可 | 許可証番号や取得状況の提示を求め、有効性を確認する。 |

| 外観・動作確認 | 破損・汚れ・操作性の確認 | 可能であれば実機を確認する。難しい場合は詳細な写真や動画の提供を依頼する。 |

| 付属品・取扱説明書 | プローブ・ケーブル・マニュアルの有無 | 付属品リストを確認し、欠品の有無と代替品対応について確認する。 |

不要になった装置の処分・売却・買取の実務

医療機器の更新や診療方針の変更、あるいは閉院など、様々な理由で超音波診断装置が不要になることがあります。処分方法として単に「廃棄する」という選択肢だけでなく、「売却」や「買取」といった、資産を有効活用する方法が存在します。

特に、比較的新しく状態の良い装置は、中古市場で高値で取引される可能性を秘めています。そのため、安易に廃棄を決定する前に、専門業者による査定を受けることは、賢明な経営判断と言えるでしょう。

このセクションでは、不要になった装置の処分方法について、「廃棄」と「売却」の違いから、高価買取の条件、そして遵守すべき法的な注意点まで、実務的な流れと判断ポイントを詳しく解説します。

廃棄vs.売却の違いと処分方法の選択基準

不要になった超音波診断装置を手放す際には、大きく分けて「廃棄処分」と「売却・買取」の2つの方法があります。廃棄処分は、機器を文字通り「ごみ」として処理する方法です。この場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」が適用されます。医療機関から排出される医療機器は「産業廃棄物」に分類され、排出事業者である医療機関は、最終処分まで適正に処理される責任を負います 。処理は、都道府県知事の許可を得た産業廃棄物処理業者に委託し、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を用いて処理工程を管理することが義務付けられています 。

一方、売却・買取は、機器を「資産」として第三者に譲渡する方法です。こちらは「薬機法」の規制対象となり、売却先は「高度管理医療機器等販売業」の許可を持つ専門業者でなければなりません 。動作が良好で、比較的新しい年式の機器であれば、処分費用がかかるどころか、収益を得られる可能性があります。

ただし、リース契約中の機器は所有権がリース会社にあるため、契約満了前に勝手に処分・売却することはできません。必ず契約内容を確認し、リース会社に相談する必要があります。 以下に、両者の違いをまとめます。

| 比較項目 | 廃棄処分 | 売却・買取 |

|---|---|---|

| 費用負担 | 処分費用が発生(数万円〜数十万円) | 買取価格がつけば収益化可能(無料査定あり) |

| 法的手続き | 廃棄物処理法・感染性廃棄物の規制あり | 薬機法に基づく譲渡・売買契約で所有権移転が必要 |

| 業者選定 | 産業廃棄物処理業者(許可証必須) | 医療機器買取業者(各種許可証必須) |

| データ削除 | 個人情報・診療データの完全削除が必要 | 同様にデータ削除が必要(業者対応可) |

| 対象機器 | 老朽化・破損・再利用不可な機器 | 年式が新しく、動作良好な機器が対象 |

| メリット | 法令に従えば安全な処分が可能 | 処分費用を抑えつつ収益化できる可能性あり |

| 注意点 | 無許可業者への委託は罰則対象 | 査定条件・買取価格の妥当性を確認する必要あり |

高価買取されやすい装置の条件

査定額は、装置の客観的な価値と市場での需要によって決まります。

以下に、高価買取に繋がりやすい条件を具体的に挙げます。

査定を依頼する前に、これらの点を再確認し、装置の清掃や付属品の整理、製造プレート(型式や製造番号が記載)の写真撮影などを行っておくと、スムーズで有利な交渉に繋がります。

廃棄・売却時の法的・安全面の注意点

不要になった超音波診断装置を手放す際は、それが廃棄であれ売却であれ、遵守すべき法規制と安全管理上の注意点が存在します。これらを怠ると、法的な罰則を受けたり、情報漏洩などの重大なトラブルに発展したりする可能性があります。

以下のチェックリストを参考に、手続きに万全を期してください。

買取・売却を成功させるための実践術

不要になった超音波診断装置の売却は、単に業者に引き渡すだけの手続きではありません。高価買取を実現し、安全かつスムーズに取引を完了させるためには、事前の準備から業者選定、査定交渉、そして法規制への対応まで、複数のステップを戦略的に進める必要があります。

装置の状態や付属品の有無、メーカーや年式、メンテナンスの履歴といった要素が査定額を大きく左右します。したがって、査定を依頼する前に、これらの情報を正確に把握し、整理しておくことが成功の第一歩です。 また、数多く存在する買取業者の中から、法的な許可を持ち、専門知識と豊富な実績を兼ね備えた信頼できるパートナーを見つけ出すことが、適正な価格での売却とトラブル回避の鍵となります。

査定前に確認すべき装置の状態と付属品

買取業者に査定を依頼する前に、装置に関する情報を正確かつ詳細に準備しておくことは、スムーズで高精度な査定を受けるための最も重要なステップです。情報が不十分だと、業者はリスクを考慮して低めの査定額を提示せざるを得ません。

以下の項目を確認し、写真や書類を整理して「情報パケット」としてまとめておきましょう。

買取業者の選び方と比較すべきポイント

信頼できる買取業者を選ぶことは、適正な価格での売却と、法規制を遵守した安全な取引を実現するために不可欠です。

以下の複数のポイントを総合的に比較し、安心して任せられるパートナーを選びましょう。

【必須条件】法的な許可・認可の確認

業者のウェブサイトで許可番号が公表されているか、あるいは問い合わせ時に提示を求め、必ず確認してください。

【比較ポイント】信頼性とサービス内容の確認

必須条件をクリアした上で、以下の点を比較検討します。

売却時の書類・手続きの流れと注意点

実際に超音波診断装置を売却する際の手続きは、いくつかのステップに分かれています。各ステップで必要な書類や注意点を理解しておくことで、トラブルなくスムーズに取引を進めることができます。

また、売却取引の透明性とコンプライアンスを確保するため、以下の書類が重要となります。

| 書類名 | 用途・確認事項 |

|---|---|

| 製造プレートの写真 | 型式・製造年・メーカー確認用。正確な査定の基礎情報となります。 |

| 保守点検記録 | メンテナンス履歴の証明。査定額にプラスに影響する重要な書類です。 |

| 取扱説明書・マニュアル | 付属品の有無確認。次のユーザーのためにも価値があります。 |

| リース契約書(該当時) | 所有権の確認。契約期間が終了し、所有権が自院にあることを証明します。 |

| 売買契約書(業者との取引時) | 所有権の移転、買取金額、支払い条件、搬出日などを明記した法的な契約書です。 |

| 処分証明書(廃棄時) | 廃棄を選択した場合に、適正に処理されたことを証明する書類(マニフェストE票など)。 |

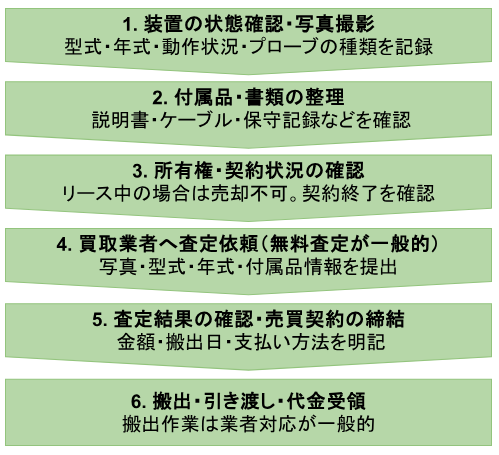

手続きの一般的な流れ

以下に、査定依頼から代金受領までの標準的なフローを示します 。

中古超音波機器の購入・買取ならグリーンメディカルにおまかせください!

これまで見てきたように、超音波診断装置の購入・売却・処分には、市場動向の把握、多角的なコスト比較、専門的な品質評価、そして薬機法や廃棄物処理法といった複雑な法規制への対応が不可欠です。これらのプロセスを医療機関が独力で、かつ最適に進めることは容易ではありません。

株式会社グリーンメディカルは、中古医療機器の専門家として、これら全てのプロセスをワンストップでサポートいたします。

長年の経験と豊富な実績に裏打ちされた専門知識で、お客様のニーズに最適な中古超音波診断装置のご提案から、法令を完全に遵守した買取・販売手続き、そして安全・確実な搬出入作業まで、責任を持って対応いたします。

超音波診断装置の導入・更新・処分に関するあらゆるご相談は、ぜひグリーンメディカルにお問い合わせください。専門スタッフが、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なソリューションをご提案いたします。

まとめ:超音波診断装置の購入・売却・処分を成功させるための実践ポイント

本稿では、超音波診断装置のライフサイクル全体にわたり、医療機関が直面するであろう課題と、それらを乗り越えるための実践的な知識を網羅的に解説しました。

購入時には、新品・中古・リースという選択肢それぞれの特性を理解し、自院の診療内容や経営戦略に照らし合わせて最適な導入方法を決定することが重要です。

特に中古の超音波診断装置を検討する際は、価格だけでなく、薬機法を遵守した正規流通品であるか、品質保証やアフターサービスは万全かといった点を厳しく見極める必要があります。

一方、不要になった装置を手放す際には、「廃棄」と「売却」の違いを明確に認識しなければなりません。廃棄は廃棄物処理法に則った適正な処理が、売却は薬機法に則った認可業者との取引が求められます。

状態の良い機器は貴重な資産であり、売却によって処分コストを削減し、新たな収益源とすることも可能です。

これらの複雑なプロセスを成功させる共通の鍵は、信頼できる専門業者をパートナーとして選ぶことです。法規制への深い理解、市場価値を正確に評価する専門性、そして安全な取引を保証する体制。これらを兼ね備えた業者に相談することが、最終的に医療機関の資産価値を最大化する最も確実な道筋と言えるでしょう。

中古超音波診断機器に関するQ&A

ここでは、グリーンメディカルに寄せられる中古超音波診断装置に関するよくあるご質問とその回答をご紹介します。

Q1. 中古の超音波診断機器の導入は、院内の保険請求や診療報酬に影響がありますか?

A1. 中古の超音波診断機器でも、医療機器としての基準を満たしていれば保険請求や診療報酬に影響はありません。ただし、機器の管理や記録は適切に行う必要があります。

また、薬機法で定められた手続き(製造販売業者への通知など)を経ていない非正規の「不正流通品」には注意が必要です。万が一、このような機器を使用して医療事故が発生した場合、安全管理体制の不備を問われ、保険適用が認められないなどの問題に発展するリスクが指摘されています 。

Q2. 院内のIT環境や電子カルテとの連携は可能ですか?

A2. 多くの中古超音波診断機器は、DICOM対応やUSB・LAN接続により電子カルテや院内ネットワークとの連携が可能です。導入前にシステム要件の確認と、ベンダーとの連携方法の相談が重要です。

DICOM(Digital Imaging and Communications in Medicine)とは、医療画像の保存・通信に関する国際標準規格です。この規格に対応した機器同士なら、画像データや患者情報を安全かつスムーズに共有できます。例えば、超音波診断機器で撮影した画像を電子カルテや画像管理システム(PACS)に送信し、診察室のPCで表示・保存することが可能です。

LAN接続はDICOM規格と組み合わせることで、自動転送・一元管理が可能になり、業務効率や診療の質向上に貢献します。

Q3. 中古超音波診断器の導入後、メーカーによる保守契約は可能ですか?

A3. 薬機法に基づき、販売業者が製造販売業者(メーカー)へ適正な事前通知を行った上で販売された正規流通品であれば、メーカーはその機器の所有者変更を把握しています。そのため、、メーカーが保守契約に応じてくれる可能性は高くなります(ただし、機器の状態や年式によります) 。

メーカー保守の可能性を確保するためにも、法令を遵守している信頼できる販売業者から購入することが重要です。なお、グリーンメディカルでは、メーカー保守が難しい機器に関しても、経験豊富な専属のメンテナンススタッフによる高品質な保守・修理サービスをご提供しております。